- 04/18

- 2025

-

QQ扫一扫

-

Vision小助手

(CMVU)

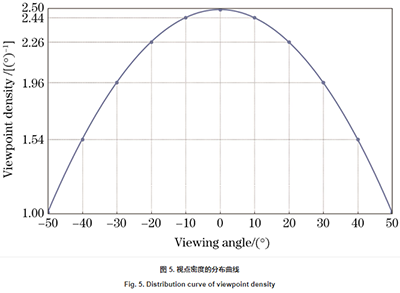

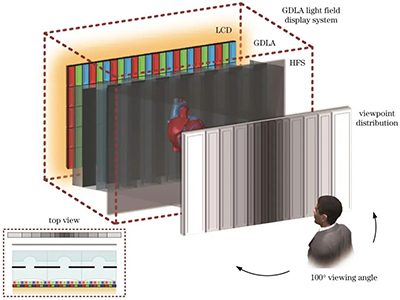

摘要:随着虚拟现实技术的日趋成熟,三维光场显示(3D-LFD)逐渐成为研究和产业的焦点,其能够为观众带来无需外部辅助设备的真实立体观看体验。尽管3D-LFD技术展现出广阔的应用前景,但在实际应用中仍面临众多技术难题。视点密度是影响3D-LFD还原度的关键因素。为了提升视点密度,传统方法通常需要增加信息总量,这会使得系统复杂度加大。为此,提出了一种视点密度随观看视角渐变的3D-LFD。该方法在不增加显示面板像素总量的前提下,结合用户的观看习惯和显示深度,为中心观看区域提供所需的密集视点,同时适当降低边缘观看区域的视点数。设计了一种主光线密度渐变的复合透镜阵列(GDLA),能够实现视点密度从视区中心到两侧渐变的分布。结合与视点分布匹配的光场采集与编码方法后,实现了观看视角为100°,视点密度由中心到两侧从2.5个/(°)到1个/(°)渐变的三维光场显示。

关键词:几何光学、光场、主光线、视点密度、像差。

引言

随着科技不断地向前发展,特别是在虚拟现实技术逐渐成熟的今天,三维光场显示(3D-LFD)技术成为科研与产业界共同关注的焦点。这项技术使用户能够在没有外部辅助设备的情况下,仅凭裸眼便可看到栩栩如生的三维场景,为观众呈现出前所未有的沉浸式视觉感受。在三维光场显示技术中,观看视角、空间分辨率、视点密度等是评价三维显示效果的重要指标。其中,视点密度可以理解为三维场景的构建密度,它是评价三维光场显示还原度的重要指标,对重建场景的真实感和准确性有着直接的影响。

为了改善三维光场显示的视点密度,诸多研究者从不同的角度出发进行了深入的探索。一些研究者提出了基于时域复用的视点密度提升方法,例如:韩国釜山国立大学采用时序背光刷新的方法提出了一种利用电掩模提高集成成像三维显示视点密度的方法,在每个透镜前方用电掩模遮挡透镜的一半,通过序列的时序刷新最高可将视点密度增加至原来的4倍;新加坡南洋理工大学则实现了一种基于微棱镜液晶转向屏的投影仪阵列,该转向屏可以在小范围内偏转光束,通过使用转向屏幕来提高角度分辨率。韩国城南嘉川大学采用人眼追踪的方法提出了一种自动立体显示,设计了一个光学层来产生均匀分布的光场,能够实时监测人眼的位置,并为其提供不同角度的视点图像,从而有效地提高三维显示的视点密度。一些研究者还提出了基于空域复用的视点密度提升方法:北京邮电大学的研究团队使用了64台投影仪拾取不同视角下的3D物体信息,而后在投影仪前方通过全息功能屏复现物体的空间信息,成功地创建了一个大尺寸、真彩色、实时的3D显示系统,其视点密度达到了1.42个/(°);日本东京农工大学提出了一种超级多视点(SMV)显示器,利用投影仪使用16个具有16个视点的平面3D显示器来构建具有256个视点的显示器。

然而,以上方法往往都伴随着一个问题,即信息总量的增加。在传统的LFD系统中,为了增加视点密度,往往需要增加信息的传输和处理量,这不仅导致系统的复杂度增加,而且也对计算和传输带宽提出了更高的要求。此外,传统的三维显示技术面临着一个固有的矛盾,即在信息总量一定的情况下,观看视角、视点密度和空间分辨率之间是相互制约的。换言之,如果单纯地增加视点密度,可能会导致观看视角的减小或空间分辨率的下降。

针对传统三维显示技术所面临的这些挑战,更合理的设计方法应当考虑人们的观察习惯。事实上,当我们观察物体时,大多数人更倾向于站在正中间观察,这种观察行为在心理学和行为学中有广泛的研究。其站位的分布在观察物体时呈现出中间频率高、两侧频率低的特点。基于此,优化的策略是在观看视区中心提供高的视点密度,确保用户在中心位置能获得较好的3D视觉体验,同时适当减小视区边缘的视点密度。这样的视点分布既可以高效利用像素资源,又能减少系统的复杂度。基于以上分析,本文提出了一种视点密度随观看视角渐变的大视角三维光场显示系统,在像素总量有限的前提下优化了视点密度。

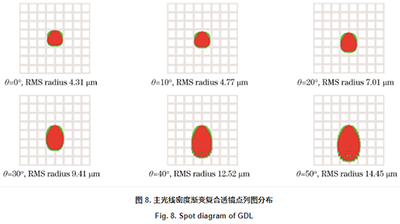

本文首先分析了视点密度对三维光场显示像质的影响,并根据显示深度和用户观看习惯获得了视点密度分布曲线;然后,根据视点密度的分布设计了一种主光线密度渐变的复合透镜(GDL),显示面板[液晶显示器(LCD)]上等间距的像素发出的主光线通过该透镜的调制后呈现出中间密集、两侧稀疏的光分布,从而能够增加中间视角观看区域的视点密度;接着提出了匹配该视点分布(VD)的三维光场采集与编码方法;最后,通过仿真和实验验证了提出方法的可行性,实现了观看视角为100°,视点密度由中心到两侧从2.5个/(°)到1个/(°)渐变的三维光场显示。

视点密度的分析与优化

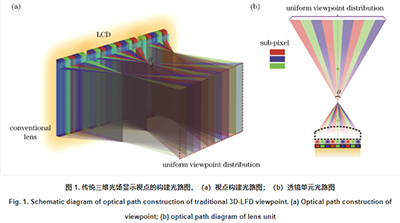

三维光场显示视点的构建光路

由于传统透镜出射光的分布相对均匀,因此构建的空间视点分布也相对均匀。由

视点密度对三维光场显示像质的影响

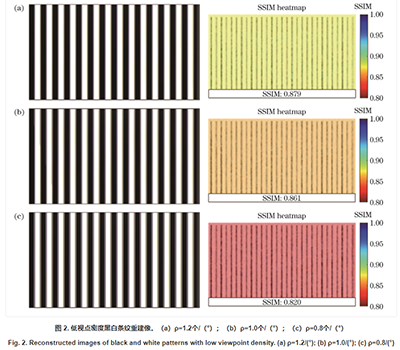

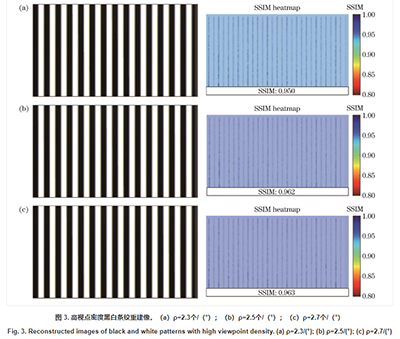

根据2.1节的分析可知,在传统三维光场显示中,由于视点密度的分布相对均匀,因此其观看视角、空间分辨率和视点密度相互制约。为了在不牺牲观看视角和空间分辨率的前提下实现高质量的三维显示,需要结合用户的观看习惯对视点密度进行优化。基于这个因素,本节分析视点密度对三维光场显示像质的影响。在分析中采用空间频率相同的黑白条纹线对作为测试图,并利用计算仿真的方法在同一深度平面进行重构再现。

从

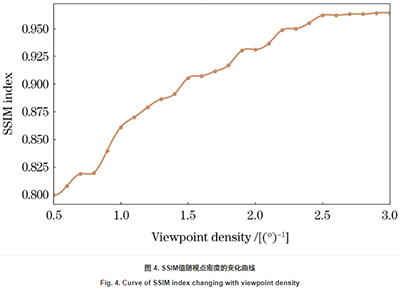

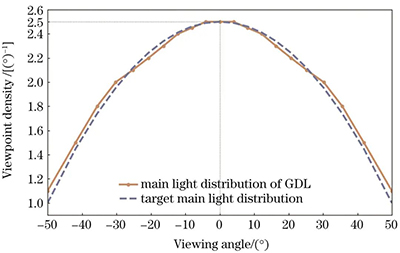

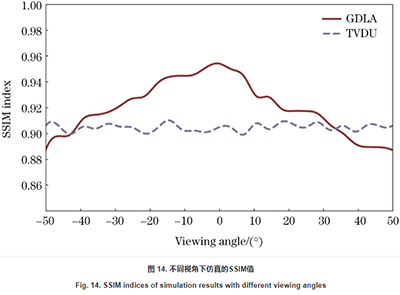

根据上述分析结果,中心视角的视点密度设置为2.5个/(°),而最边缘的视点密度设置为1个/(°)。为了满足视点密度渐变的要求,拟合得到整个100°视角范围对应的视点密度分布,如

从

主光线密度渐变复合透镜的优化设计

根据第2节的分析可知,在像素总数有限、不牺牲观看视角、不增加总视点数的条件下,需要结合用户的观看习惯来优化中间密集到边缘逐渐稀疏的视点密度分布,而传统的单透镜难以实现这样的目标,因此需要设计新型的透镜来实现如

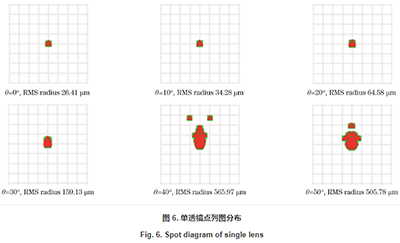

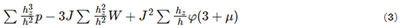

GDL的设计需要满足以下三个条件:1) 观看视角为100°,相邻透镜的间距为1.12 mm;2) LCD面上的弥散斑均方根(RMS)半径小于其子像素的尺寸(62.5 μm);3) 像素经过透镜调制后的主光线密度分布与要求的视点密度曲线分布一致。

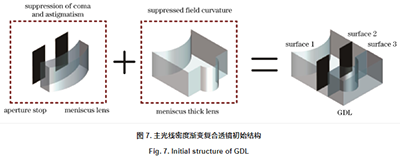

根据像差理论可知,彗差、像散、场曲是导致大视角像差严重的主要因素,因此,本文选用弯月形透镜和光阑的组合来抑制彗差和像散,选用正负透镜的组合来抑制场曲。由此确定的初始结构如

该结构由3个光学表面组成,其中表面1为光焦度为负的光学表面,表面2为光阑所在面,表面3为光焦度为正的光学表面。通过调整表面2所在的光阑面与表面3的间距以及表面3的曲率半径,可以抑制彗差和像散;通过表面1和表面3所组成的正负透镜组合来抑制场曲。由于场曲是影响大视角像差的主要因素,因此本文在初始结构的计算中让场曲为0,并且满足总光焦度

式中:φ1、φ2分别表示两个透镜的光焦度;d为两个透镜间的中心间距。

此外,为了调整主光线的密度分布符合设计要求,需要调整光学透镜的畸变分布。光学畸变的表达式为

式中:hz为第二近轴光线在透镜表面的高度;h为第一近轴光线在透镜表面的高度;J为拉格朗日不变量;φ为透镜的光焦度;μ为折射率相关参数;p、W决定系统的单色像差,称为“单色像差参数”。

由

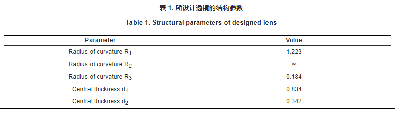

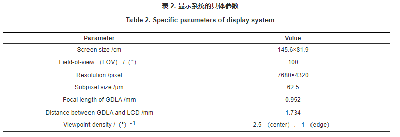

在确定了初始结构之后,本文进一步进行了优化设计。在此过程中将3个光学表面的曲率半径以及光阑与表面1、表面3的间距设置为变量。设置的优化目标是:视场角为100°,最大物高为0.56 mm,主光线的密度分布与视点密度分布一致,LCD面的弥散斑均方根半径小于62.5 μm。经过多次迭代优化之后得到的透镜参数如

视点密度渐变的光场采集与映射编码方法

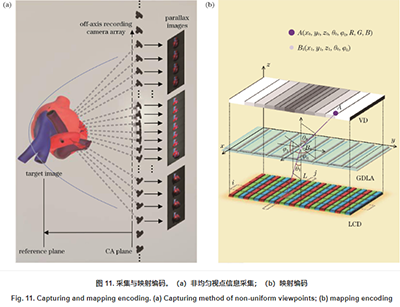

为了重建一个自然流畅的3D场景,本文利用带离轴拾取的虚拟相机阵列(CA)对目标三维物体的方向和强度进行数字化采样。

如

在获取了视点信息后,需要根据系统的光学结构参数推导构建视点光线的传播公式,计算出子像素坐标与空间视点坐标之间的映射关系,得到某一视点对应在LCD上加载的编码图像子像素位置,进而完成光场编码。

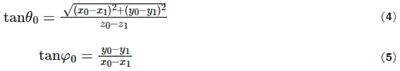

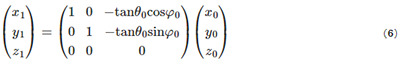

下式给出了透镜表面点B1空间坐标与视点A空间坐标的映射关系。

得到光线S在透镜表面的坐标(x1,y1,z1)后,根据所设计的GDL面型和折射定律可以计算得到回追光线S通过透镜后,光线角度变为(θ1,φ1)。进一步地,根据以下公式可以计算得到光线S回追到LCD上第i行第j列的子像素坐标:

式中:Wp为子像素宽度;L为GDLA与LCD显示面板之间的距离。

根据式(4)~

仿真与实验结果分析

为了验证提出方法的可行性,本文进行了相关的仿真和光学实验。

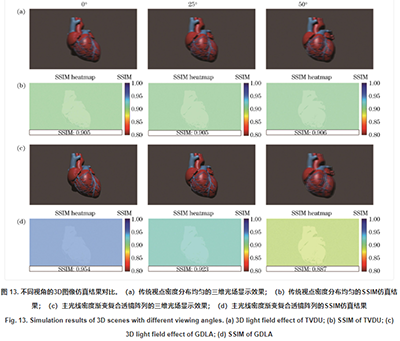

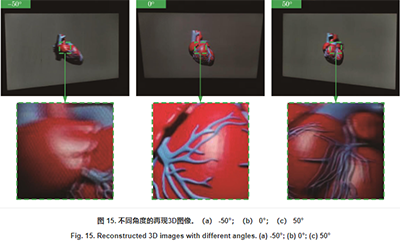

如

进一步地,本文搭建了实验光学显示系统。如

结论

在像素总数有限的条件下,视点数量、观看视角和空间分辨率相互制约。为了解决这个问题,本文提出了一种基于主光线密度渐变复合透镜的LFD系统,抑制了光学像差并实现了视点密度从中间密集到两侧逐渐稀疏的视点分布。设计的主光线密度渐变复合透镜能够将液晶面板上像素发出的主光线进行非均匀的调制,使得中间视角区域的主光线密集,两侧视角区域的稀疏,在大视角的条件下优化了视点分布,增加了视区中间的视点密度。此外,本文依据空间视点的分布,提出了视点密度渐变的光场采集与编码方法,保证视区范围内再现3D图像具有正确的空间遮挡关系。基于设计的复合透镜和匹配的采集编码方法,进行了仿真对比和光学实验的验证,实现了宽视角、高清晰的3D显示效果。其中,观看视角为100°,清晰的显示深度为300 mm,视点密度由中心到两侧从2.5个/(°)到1个/(°)变化。提出的方法在不增加显示源像素总量、不减小观看视角的条件下,结合用户的观看习惯,提升了中间重要区域的视点密度,适当降低了边缘视角区域的视点密度,提升了像素利用率,能进一步推动三维光场显示实用化的进程。

(文章来源于中国激光,如有侵权,请联系删文)