- 07/11

- 2025

-

QQ扫一扫

-

Vision小助手

(CMVU)

在所有巨头高调“炼”大模型的喧嚣中——谷歌一年烧掉 500 亿美元训练 Gemini,英伟达靠 GPU 直冲全球市值第一——跑得最快的却是一家几乎不自己造基础模型的公司:微软。把押注 OpenAI 的能力迅速封装进微软云与办公软件,三年间市值从 2 万亿跳到 3 万亿,华尔街甚至喊出 2026 年冲6万亿。

这条“不炼模、快变现”的反常路线让人不禁思考:一个不做基座大模型的公司,在AI时代如何找到增长新曲线?一个市值万亿美元的“人工智能+”新产业,应该以何种用户价值为发动机?以“人机比例(Human-agent ratio)”为KPI的未来公司还有多远?“AI同事”是生产力工具的理想形态,还是组织变革的“特洛伊木马”?

一、微软定义“未来公司”:让人类专注创造的人机混合组织

如果认可人工智能是对人类智慧的无限仿真,那么脑认知与神经科学无疑是启发这一波AI浪潮的理论源流之一。正如中国工程院院士郑南宁指出,受脑认知和神经科学启发的人工智能,是通往更高级智能的必由之路。这一理念,如今正深刻地体现在微软对未来公司的顶层设计。

微软《工作趋势指数报告》捕捉到一个普遍存在的“现代工作数字困境”——报告追踪了后疫情时代白领在Microsoft 365(微软办公软件全家桶)应用中的时间分配,发现了一个惊人的事实:约60%工作时间被消耗在电子邮件等日常任务执行中,而真正用于深度思考和价值创造(如在Word、PPT中策划新内容等)的时间仅剩40%。

而AI与脑神经科学交叉研究显示,负责创新、联想、自我反思和长期规划的神经网络是创造力的源泉,在放松和不专注的状态下最为活跃,与追求效率和确定性工作的神经网络截然不同。在创造力工作和可SOP的日常任务中高频切换中,会带来认知摩擦、降低员工效率和创新力,换句话说——加剧“班味儿”。

微软从2023年开始布局的办公智能体,正是为了解决这一矛盾而设计——用脑科学的底层逻辑,重塑人与工作的关系:让AI智能体负责执行,让人类专注于创造,未来公司是人机混合的全新组织。想象一下,周一早晨一到公司,你的两位新同事就等等待着向你汇报工作:一位是“研究员”,它用1小时内完成过去需要一周才能完成的行业分析;另一位是“数据科学家”,它实时洞察过去半年的销售数据并给出预测,他们准备和你一起撰写一份下半年区域产品销售计划。每个员工都自动升职一级,变身智能体主管;同时,AI智能体成为每个组织的新型资产,直接并入企业的组织架构。

这并非科幻。作为全球“最懂上班学”的软件巨头,微软用过去三年布局AI智能体,勾勒出“下一个10年最具竞争力的组织”的实践路径:以办公软件为入口,以云计算和AI大模型为智算平台,以Github 和MCP协议为生态协同工具,为解放全球数亿“打工人”的创造力而部署AI解决方案——微软称其为超越单一智能体的“智能体网络”。

智能体网络的战略地位之高,引用微软CEO萨提亚・纳德拉在2025年Build开发者大会上称其为继Win32(1991)、Web(1996)、云与移动(2008)之后的新技术范式。

二、“AI同事”上岗:为“打工人”加装五项“外挂”

多模态生成、推理能力、上下文长文记忆这三种核心能力呈现指数级增长,让能自主推理和决策的AI智能体实现产品化。相较于其他互联网巨头激战基座大模型,微软则自伊始便坚定把AI当作生产力变革工具,继续高筑其在办公场景的护城河:2023年,当ChatGPT吸引全世界的注目聚焦在模型本身时,微软却以迅雷不及掩耳的速度把GPT-4 深度嵌入Office 365办公套件,并给出了30美元/月/每席的明确定价。由此,Microsoft 365 Copilot成为全球首个大规模落地、可计费、能衡量收益的企业级生成式AI产品。

在2025年五一劳动节前夕,微软重磅官宣Microsoft 365 Copilot升级了包括2款专家(上文的研究员和分析师)智能体在内的5项AI功能,进一步打通人机协作工作流。微软为“打工人”勾勒出了拥有5项核心职能的“AI 同事”的原型:一个可以聊天(Chat)、搜索资料(Search)、笔记本(Notebooks)、设计(Create)、智能执行(文本生成和数据分析Agents)五合一,将AI从一个孤立的聊天框,变为了无处不在的工作伙伴。

这位新入职的“AI同事”并非单一功能的工具,而是具备了一套足以重塑知识工作的核心职业技能。首先,它是一位全天候的专家顾问。通过名为“Researcher”和“Analyst”的智能体,它能执行深度多步骤推理,跨越网络与企业内部数据,撰写富有洞见的专业报告;也能将多源原始数据转化为精准的预测和出色的可视化图表。其次,它精通跨领域的信息整合与流程重塑。借助“Notebook”功能,它能自动汇集项目相关的所有异构数据,无论是网页、内部文档还是会议记录,并将其重组为全新的产出,例如一键生成音频摘要,彻底改变了项目管理与协作的方式。这一能力的基础,是其强大的无边界信息检索技能。全新的“Search”功能打破了信息孤岛,能够横跨从Google Drive(云存储和文件共享软件)、Jira(某项目管理软件)到ServiceNow(某企业服务软件)等所有第三方应用进行综合搜索,确保任何信息都能被即时调用。最后,它还是一位多媒体内容创作者。通过“Create”能力,它将GPT-4o的图像生成能力引入工作场景,不仅能创作符合公司品牌的AI图像,更能将一份PPT轻松转化为带讲解的视频,将每个人的设计和内容创作潜力都解锁出来。

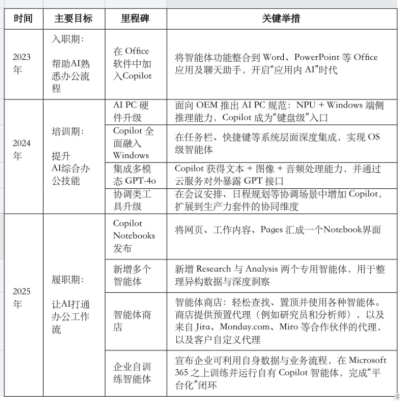

表1 微软布局办公智能体关键里程碑

资料来源:根据公开资料整理

同时,智能体技术正在让互联网巨头把软硬件重新做一遍,以微软为例:在硬件端,所有智能体能力在 Windows 端可通过专用 Copilot 键或 Win+C 即时呼出,让 AI 跨设备、跨场景成为个人与团队的“全能同事”。软件端,上述智能体托管在全新的 Agent Store,用户可像装 App 一样快速启用,也可接入第三方或企业自研智能体。

三、编织智能体网络:构建人机协作技术底座

AI时代,微软产品战略的核心不再是开发单一智能体或者部署对话机器人,而是开发一个“智能体网格”来贯穿办公的全生命周期,以此让人与AI、智能体之间充分协作、解决复杂问题,提高组织生产效率的同时进一步突破人类创新天花板。

智能体网络是指构建一个以“智能体”为核心,贯穿开发者工具、办公协同、云平台、操作系统、数据服务的完整功能集合。以此支撑各智能体可以在整个企业之内无缝传递任务、消息和知识,并非孤立运作。

智能体网络具体包含四类关键功能:

应用层,整合分散的办公软件,重塑工作流:如前,微软办公智能体已经发展出五合一体验,集成聊天、搜索、笔记、创作和协作。

在工具层,提供定制开发工具:GitHub Copilot持续升级AI的能力,让开发者能够根据业务需求进一步发展智能体的能力边界。纳德拉把GitHub Copilot描述为“这个AI时代的第一款热门产品”,已经拥有来自5万家组织的180万订阅用户。

此外,网络中必然包含多个不同功能的智能体,比如研究员和分析师。要想实现跨平台协作,则要依赖 MCP等模型上下文协议消除智能体交互壁垒。微软还宣布要开发Agent Store,开发者可将构建的智能体发布到商店,触达数亿M365和Teams用户。

在基础层,不仅要接入OpenAI等多个基座大模型,同时要提供数据和计算引擎来筑牢根基。Azure云与Windows系统为智能体开发提供了从模型训练、数据接入到安全部署的全流程平台支持。特别是 Azure AI Foundry,它不仅独家运行OpenAI的API,还支持Llama 2、Mistral AI等多种模型,让开发者可以轻松地将这些模型作为API端点集成到应用中,并用自有数据进行微调。

这套组合拳的目标明确:从源头的开发者,到运行的基础设施,再到最终的应用场景和连接协议,微软正在为未来的智能体时代构建一套完整的“操作系统”。设想一下企业在实现智能体间无缝协作后会如何:你与AI同事共同编织的销售计划会依次下发给采购和生产部门,并由运营智能体依据库存情况和预期市场数据,按客户需求将产品投放到各个区域市场。当然,这个看似线性的流程中,会有无数个类似网络的节点,实时分析、调整和反馈。

四、商业化探索: 从“卖接口”到“建生态”三段跃迁

微软办公智能体把生成式AI进一步从“炫技”拉回“买单”,具体来说可以分为三个阶段:

阶段1是模型即服务(Model-as-a-Service):向开发者开放API,以调用量计费。今年AI应用正在走向AI Agent、视频、3D等模态,对算力的消耗量级将进一步提升。虽然文字交互的推理单次请求目前仅为数百Tokens的计算量,但AI Agent的复杂任务规划、多步推理,以及视频和3D工具的单次推理,消耗Tokens的量级将相对文字交互明确提升。这种模式收入结构轻,挑战是难以形成品牌心智。

阶段2是场景内嵌(Copilot-in-Product):把AI成为生产力工具的一环,按AI或者云的座席或使用量订阅。企业如需“AI版Office”,需再交一份“AI 附加税”。根据高盛报告显示,医疗保健、设计、人力资源、营销在内的知识性行业各行各业都将被AI颠覆,AI使用率将占知识工作者总数的30%,以30美元每月每席的定价,未来办公场景的AI订阅收入将非常可观。而AI Agent具有决策、规划、执行等多重功能,无疑需要企业采购云基础设施支持扩展,这会进一步拉动云端算力增长。从微软财报分析,AI驱动B端企业级应用持续增长,受益于Office 办公套件提价以及Copilot持续渗透,过去三个季度生产力业务收入增长均超过10%。

阶段 3 智能体生态(Agent-as-Platform):让第三方在自营店铺发布智能体,计费模式转向“抽佣+增值”。微软在Build大会发布Copilot Studio和 Agents,率先进入 3.0 时代。例如OpenAI的API在Azure上独家运行,同时Azure AI Foundry支持多种开源模型和不同合作伙伴模型,如DeepSeek的R1、Phi 系列等。

同时,微软为企业客户勾勒了一套采纳微软办公智能体网络的关键动作,穿透智能体研发、部署和运营全流程难题,让企业与个人真正把智能体当作一个从能用到好用的生产力工具。

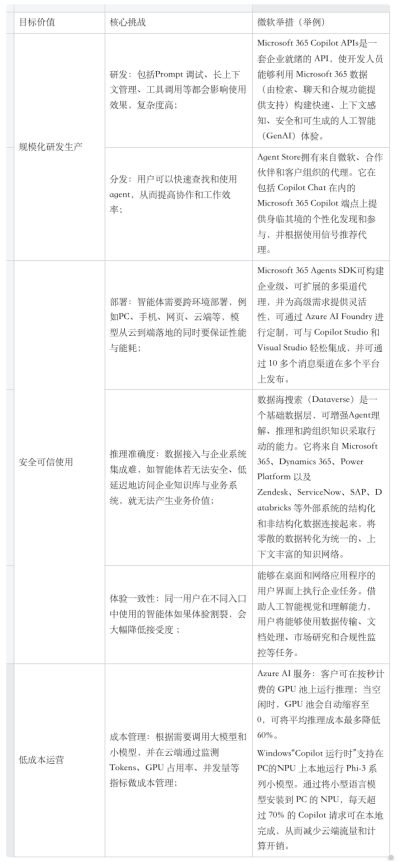

表2 智能体研发、部署和运营全流程

资料来源:根据微软2025年Build大会资料总结

透过微软办公智能体升级之路,我们看到互联网巨头AI商业化的共性:从技术领先到场景绑定,进而营造生态,最后从规模放大中获得持续收益。极客公园张鹏在点评Manus引发的智能体风潮时,有一个判断同样适用:真正的巨头之并非依赖某一条业务线或单一产品的“自给自足”,而是建设出一个涵盖交易与分工的生态网络。

因此,一个万亿级赛道需要一个有机的产业链分配系统:“链主”把自身核心能力外溢给上下游伙伴,撬动出几十倍、上百倍于本体规模的外部增量价值;当价值被共享扩散时,企业本身也能从更庞大的蛋糕中获得更丰厚的收益。

五、开放讨论:“AI同事”是生产力工具的理想形态,还是组织变革的“特洛伊木马”?

AI和泛智能技术是工具还是生产力?思考这个问题,视线当然不能仅仅局限于一家公司、某类产品、单一技术栈。微软的布局无疑也超越了纯粹的技术范畴。1990年代诞生的Windows操作系统就是彼时,站在千禧年的我们探望人机协作模式的“小窗口”:一个键盘和一组UI界面完成了人类输入和计算机输出的闭环,把白领托举为现代服务业中的最潮工种。

除了1991年Win32 标准化了桌面应用,Web连接了超文本文档,云释放了弹性算力,40年多后的今天,微软智能体网络正把AI变成可互联、可协作、可盈利的“数字同事”。 就像互联网时代创造了数十亿新的知识工作岗位——从产品经理、UI、程序员到用户体验设计师。AI也会催生新的角色——只不过这次新同事并不是人类。

微软的三年路径提示我们:技术迭代也许只是序章,真正决定生产力曲线的是企业如何重写人与AI的协作方式。待Researcher与Analyst等AI同事批量上岗AI 同事,下一步轮到管理者为“人机混合组织”编写新的游戏规则。

这并非纸上谈兵。把AI使用率(Human-agent ratio)计入绩效考评,已成为前瞻企业在布局 AI 战略时落下的关键一着。IT从后台部门到技术中台,再到首席信息官、数智公司脱离母公司独立经营,过去十年席卷全球的数字化转型,正式是数字技术推动组织变革的又一实例。

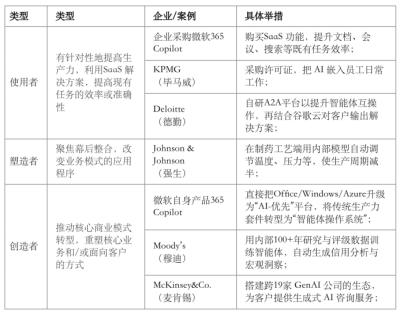

麦肯锡公司有一观点:AI发展已是一个关乎“组织与人”的议题。如果把AI智能体的价值创造水平按照使用者、重塑者和创造者分类,当前办公智能体已在逐步采纳AI推动核心商业模式转型。

表3 组织AI转型路线图

资料来源:根据公开资料整理,分类参考2025年麦肯锡季刊

也许,真正的赢家不是谁拥有哪些最新模型,而是谁能让技术、人才、流程与组织四拍合鸣;唯有在同频进化中,把“人机比例”化为公司经营和人才发展的新护城河,AI 的瞬时爆发力才能沉淀为长期竞争优势。

参考文献来源:

1.https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2025-07-01/doc-infcxsmn9045438.shtml?froms=ggmp

2.https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-06-26/doc-infcktkk4819578.shtml

3.https://finance.sina.com.cn/wm/2025-05-03/doc-inevhpix8521765.shtml

4.http://theory.people.com.cn/n1/2018/0423/c40531-29944134.html5.OpenAI. “GPT-4 Technical Report.” 2023-03-1

5.https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf

6.Microsoft Azure Blog. “Building GPT-4 Powered Apps on Azure OpenAI Service.” 2023-03-21. https://azure.microsoft.com/blog/

7.Microsoft Docs. “Overview of Microsoft Graph.https://learn.microsoft.com/graph/overview

8.Microsoft 365 Blog. “Introducing Microsoft 365 Copilot.” 2023-03-16. https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot

9.Microsoft Trust Center. “Data Encryption in Microsoft 365.” https://learn.microsoft.com/compliance/regulatory/offering-encryption

10.Microsoft Learn. “Microsoft 365 Copilot privacy, compliance, and data residency.” 2023-11-https://learn.microsoft.com/microsoft-365-copilot/privacy

11.https://www.mckinsey.com.cn/%E6%8D%95%E6%8D%89%E7%94%9F%E6%88%90%E5%BC%8Fai%E6%96%B0%E6%9C%BA%E9%81%87-%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%B8%9Aceo%E5%AD%A3%E5%88%8A/

12.https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_30849269

徐一平 腾讯研究院高级研究员